沖縄県石垣市崎枝公民館

崎枝の祭事・名所旧跡

屋良部半島に位置する崎枝は、名蔵湾と崎枝湾に挟まれて石垣島の中でも風光明媚は場所として知られています。崎枝小中学校からは両側に七色に変化する美しいサンゴの海を臨むことができ、時に荒々しく、時にやさしく人びとを受け入れてくれる景勝地である御神崎があります。

また、日露戦争の際にロシアのバルチック艦隊の襲来を本土に伝えるために宮古島に久松からサバニでやってきた5人の漁師が電信を打ったとされる「電信屋」の跡地も残されています。

人口減少と神司不在のため、規模は縮小し内容も変化しましたが、豊年祭は多くの来訪者を集めて現在も続けられています。

このページではそんな崎枝の祭事と名所旧跡をご紹介します。

崎枝御嶽

『琉球由来記』巻21に、神名「名敷カイヲツマ 御イベ名 神タレ大アルジ」と記されている。『八重山島諸記帳』の「嶽々旧式」に美崎、宮鳥、長崎、天川、糸数、名蔵、崎枝御嶽は、琉球王府の上納船の航海安全を祈願する七御嶽と記されている。森の奥にあるイビの香炉は、御神崎の方に向かっている。

崎枝御嶽は、1947年自由移民による入植がはじまり、密林の中から偶然見つかった御嶽が掘り起こされ、1953年崎枝御嶽の拝所が再建された。1979年に入植30周年事業の一つとして現在の拝殿に改築された。

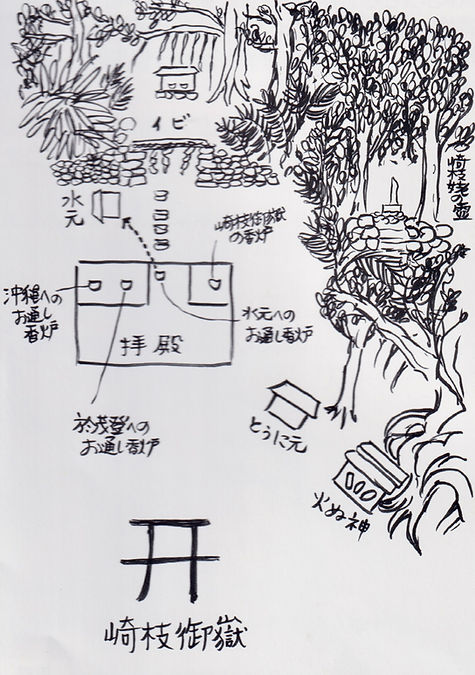

崎枝御嶽の配置図(絵:石垣千彩氏)

黄金岡(クガニモリ)

黄金岡は、現在の崎枝集落の南に位置��する。古くから集落を見守るくさでぃ(腰当)森として立派な琉球松が茂る。「繁盛節」に「黄金岡くさでぃ・・・ 黄金の岡を背後にして田んぼを前にして・・・」と謡われる。黄金岡の名はその昔、唐船が難破し、積んであった黄金が黄金岡付近に隠されたことにゆらいするとされている。

また、この場所は石垣島の発祥地として知られる石城山と御神崎を結ぶ拝所で崎枝村のフンシー(風水)所と崇められている。現在、豊年祭、旧暦12月24日のお願解き、旧暦1月4日ヒヌカウンケーの時に拝まれる。

豊年祭

豊年祭は、今年の収穫の感謝と来夏世の豊作を祈願する。神棚に鏡餅、神酒、お茶を供える。床には水元・於茂登岳へのお通しの香炉がある。神酒、ブヌンスキー(9つの和え物の盛り付け)の他、地元で採れるバナナ�・マンゴー・パイナップル・サトウキビ等、素朴なお供えが出される。

拝殿での祈願の後、1500年にオヤケアカハチに討伐される寸前の長田大翁主をかまどの下に隠してかくまったとされる崎枝の神司・前泊家のアッパーへの祈願が行われる。

豊年祭は、子ども達による旗頭、奉納舞踊などが行われる。ユークイ世として頭にマーニ(クロッグ)の葉を巻いて「弥勒節」、「ヤーラーヨー」の歌に合わせて円陣舞踏がなされ、地域の人々が一丸となって交流を深める時空間となる。

御神崎

屋良部半島の北西端に位置する御神崎は、風光明媚な景勝地として知られ、古くから神が降臨する聖地と伝わる。字川平の「群星御嶽願い口」に「大屋良部根元御神崎 降りおる大親」とある。岬の海中に立つ緑色凝灰石の頭頂部には「ブナリツブルイシ(姉の頭石)」伝説の岩がある。海域は波が荒く、古く��から海の難所として知られる。1952年12月、八重山丸が遭難し35人の命が失われた悲しい歴史がある。なお、石垣海上保安部調査によると崎枝浜付近から沖に向かう顕著な流れの「離岸流」が確認されており、崎枝浜は遊泳危険区域とされている。

電信屋

通称「デンシンヤー(電信屋)」は、1897年(明治30年)に建てられ、1945年に第二次世界大戦で敗戦を迎える頃まで、日本本土と台湾を結ぶ海底送電の中継地であった。

電信屋は、1894年~1895年、日清戦争によって台湾を植民地とした日本が、軍事的に台湾と日本本土の通信網を整備するために建設され、海底電線施設が進められた。

第2次世界大戦の際、連合軍の激しい攻撃を受けた砲弾の跡が今でも痛々しく、戦争の激しさを物語る貴重な史跡として石垣市文化財に指定された。ここは、西表島、小浜島、竹富島など、八重山の島々が見渡せる見晴らしのよい場所でもある。